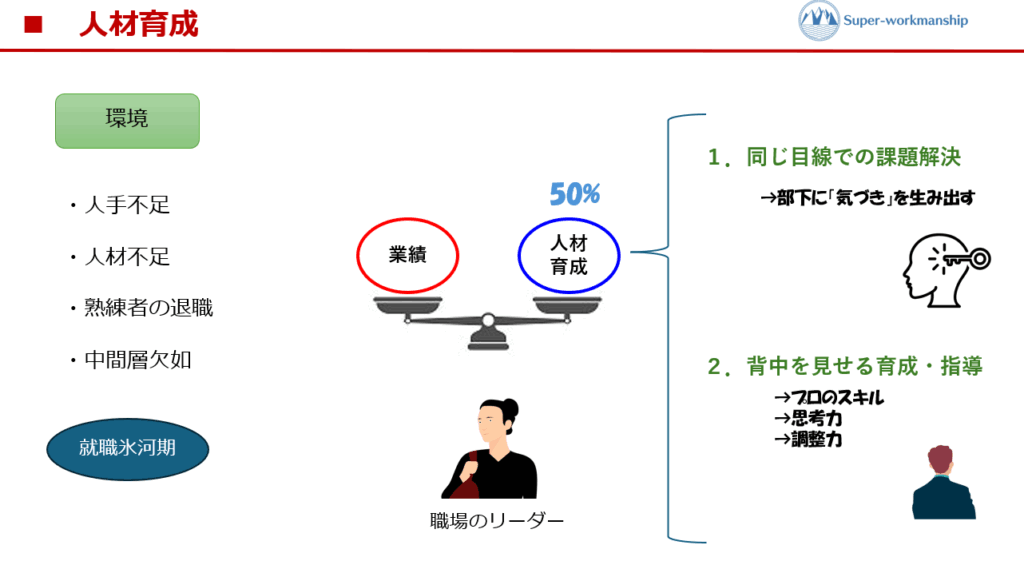

どこも人材不足

人手不足、と言うより人材不足であろう。多分新進気鋭のIT企業、人気の大手企業、‘がっちりマンデー‘に出るような成長企業以外は皆大なり小なり抱えている問題だと思います。熟練の高齢者が年々抜け、次代を担う中堅が就職氷河期もあり極端に少なく、いきなり20代の若手社員という構成の会社も多いのでは無いかと思います。

それでも事業を継続して更に伸ばすには、しっかりしたリーダーが各職能に配置されている必要があります。内部育成、再教育がコスト的には理に適っていますが、如何せん時間と労力がかかります。即戦力の中途採用は理想的ですが多分良いと思う人は給与が高く払えないか、採用しても社内で周りとのバランスの問題が残ります。新卒採用は会社が長期ビジョンを持っていないと来てくれません。まるで袋小路に追い込まれたような気分になりますが、そんな会社が山ほどあるんだと思います。

後継者問題はリーダーの重要課題

いわゆる後継者問題はトップの問題ですが、会社の実質を預かるリーダーも同様にその一端を担っています。足腰が弱ればいくら頭脳明晰でも体は動きません。会社という身体の維持は、人の育成と新陳代謝というリーダーの仕事によって成り立ちます。「課長になったら、仕事の半分は部下育成」というリーダーが濃密に部下に関わる時代があって、「何でも自己責任」的な風土に失われた30年を経て変わってきたと感じます。しかしながら仕事のコツ、人との関わり方、チャンスやリスクへの処し方等々、部下任せだけでは到底伝えられない情報をしっかり伝える役割がリーダーにはあります。

同じ目線でやってみる

基本は、「部下と同じ目線で目の前の課題を一緒に解決する」ことが非常に大事で、それを通じて世代を超えた相互理解が生まれます。上目目線での指示型では、「あっ、これだと」という「気づき」は決して生まれません。「経営のコツここなりと気づいた価値は100万両」とは経営の神様、松下幸之助氏の有名な言葉ですがまさに金言です。「経営」を「仕事」という言葉に置き換えてリーダーは部下との「気づき」を生み出す切磋琢磨をドンドンやるべきです。

具体的には

例えば、部下がある商品の在庫処分で困っている場合、どういうプロセスで顧客側、また社内稟議を通すかを一緒にワークしてみる。お客側にその在庫品を購入する必然があるかどうか、なければどう必然をつくりだすか、そもそも資金的に成り立つ話なのか等を一つ一つ詰めていく。一方社内的に新製品を発表できずにどこの部署がどう困っているか、十分経営課題に値する問題なのか、社長決裁まで必要なのかどうか等々これも一つ一つ詰めていく。全てを考慮して、「では60%の数量は顧客Aで35%の値引き特価、残り20%は違う業界のB顧客に付属品フリーで、そして最後の20%は製造部門にお願いして輸出用につくり替え」と最終決断を下すところまで一緒にやる。部下は押し問答以外にもいろいろやる手立てがあると「気づいて」、次からの同課題は自立して解決ができるようになる。仕事のコツは、こうやってリーダーが一緒にやってみることで身について行きます。

背中で魅せる

昨今はどちらかというとコーチング的な育成・指導が流行りのようですが、私は敢えて「背中を見せる育成・指導」を薦めたいと思います。これはリーダーには少々荷が重いかもしれません。部下に「こんな手法があるんだ」と思わせるプロのスキルを見せ、「その発想はなかった」と感慨させる思考力を発揮し、そして「恐れ入りました」と言わせる人との調整力を共感させる。そんなやり方「昭和」ね、と言われそうですが、令和のリーダーにはそこを一ひねり、ビジネスが人と人との関わりである限り必ず「人の育成」の新しい手法があるはずです。

リーダーの仕事の50%は人材の育成です!

コメント