営業マンなら誰しも商談の達人になりたいと思っています。大型商談が決められて、いつもお客さんに喜んでもらい、社内でも頼りにされたら、それこそ営業冥利です。そんな営業マンのための指南をしながら、他部門での応用にも活かせる中身を考えます。

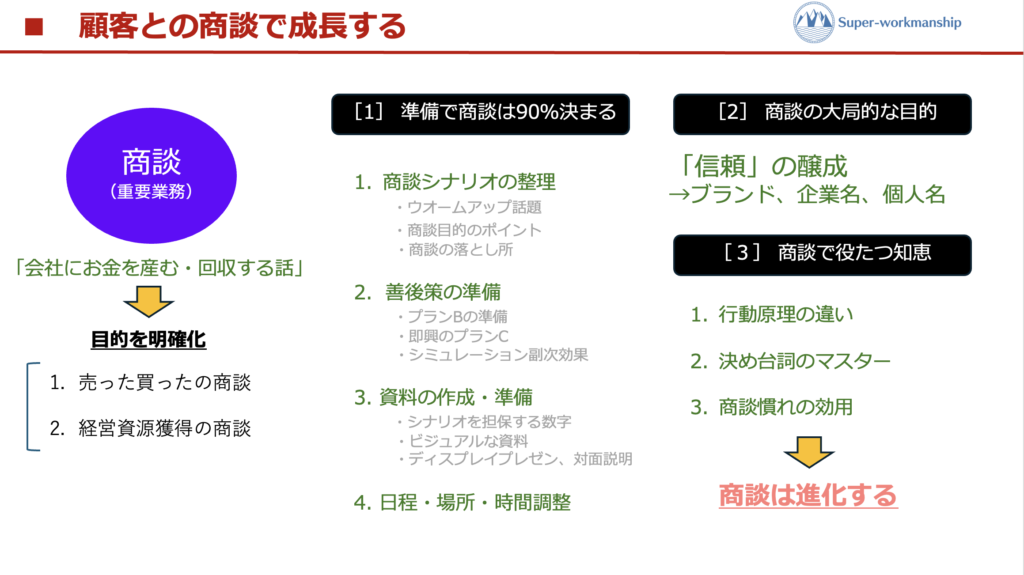

商談は重要業務

営業の仕事と言えば商談と誰もが思います。出張して対面でやるものもあれば、最近ではウェブ会議でやるケースもあるし、海外相手だとメールだけということもしばしば。一体何をしているかと一言で言えば、「会社にお金を生む話、お金を回収する話」と言えますね。実はこれは非常に重要業務です。メーカーなら開発、製造、品質保証、サービス、経理、人事、総務と多くの職能がありますが、どれも「お金を使う」部署です。お金を取ってくるのは営業だけです。それだけではありません、商談の究極の目的は後述の通り、企業にとって一番大切なものを創ります。

そんな大事な商談に就いて、どうやればうまく進められて最終的に会社にも貢献することができるか、売った買っただけに終わらない深い部分まで考察し、会社の営業力アップに結びつけたいと思います。また関連部門でもその術は色々な交渉事に活かせるはずです。

[1]商談の目的をはっきりさせる

商談は相手があって双方向のコミュニケーションの上に成り立ちます。お互い大事な時間を使って何かを知りたい、進めたい、決めたい、と考えています。まさにTime is Money! そのためには何がゴールかを商談毎に明確にする必要があります。それによって準備も決まってきます。例えばエリアセールスならノルマ達成のためのいわゆる「売った買ったの商談」になるでしょう。

- 商品・サービス情報のアップデート

- 年間販売目標の進捗状況の確認

- 当月の注文発注のお願い、注文書を受注

ところが営業本部長が代理店の社長と会うとなると、日頃の御礼から始まって将来のビジネスプランを新製品・新サービスで倍増する等、「顧客の経営資源獲得の商談」とワンランク高い視点になってきます。他にも色々な目的の商談が出てきます。

- 販売代理店契約の更新、新販売目標の合意

- 新製品開発のための市場情報、競合他社情報の入手

- 業界展示会への共同出展計画

- 入札案件の折衝

- プロジェクト、長期サービス契約等の大型案件

[2]準備で商談は90%決まる

商談目的がはっきりしたら準備です。挨拶だからと丸腰の商談もないことはないですが、Time is moneyの原則から言うと基本NGです。資料を作るつくならいはオプションですが、以下のような準備はビジネスマンとしては必須です。

1. 商談シナリオの整理

- 商談目的に辿り着くまでのウオームアップ話題、商談目的のポイント、商談の落とし所、その他確認事項、それぞれの話ネタをまずピックアップ。

- 最重要の商談目的は一つならそれに集中はもちろんありです。一般的には話を3つ位に分解して進め、より全方位から相手に中身を理解してもらえるようにします。箇条書き3点、とか5点がわかりやすいです。

2. 善後策の準備

- 仮に商談目的が未達、または揉め事に発展した場合等を想定して、善後策の提案準備をしておきます。※受注できなくても在庫情報は入手して次の受注に繋げる等。

- プランBを考えておく事で不測の事態に対応する応用力が養われます。仮にプランBが使用不可でも即興のプランCで乗り切れることも。しかしそれは善後策のシミュレーションを行うことによる副次効果によるものです。商談準備の最重要ポイントと言っても過言ではありません。

3. 資料の作成・準備

- 数字は嘘をつきません。シナリオを担保する数字をベースにした資料は出す出さないに関わらずまず準備し自身の考えの整理も改めて行います。

- できるだけ見易い、見栄えのする、いわゆるビジュアルな資料が有効です。エクセル資料を引用する際も、見易さを重視したフォーマットに再編することも厭わない拘りを持ちましょう。

- 相手の立場・状況を考慮して、デジタルデータによるディスプレイプレゼンか、印刷資料による対面説明かを決めます。

- 会議後に即配布ができるように、配布用資料(厳秘を除いたもの)を事前に準備。

4. 日程・場所・時間調整

- 複数人の大会議、責任者の出席、また海外であれば時差、等々会議に関わる人の人数と会議の重要性に拠って日程、場所、時間、会議方式はしっかりと調整する必要があります。

- VIP出席の会議は緊張感が出ます。日程・場所・時間がきっちり調整された会議は締まりのある良い会議となります。

- ウェブ会議の頻度が増えた昨今は、通信トラブル等の回避策、場合によっては通信リハも必要です。

商談の大局的な目的

個々の商談目的達成のために日々全力を尽くすわけですが、長期的、本来的な大局的な視点から見ると商談の持つ意味は大きくなります。それは「信頼」の醸成です。信頼はビジネスの根幹の考えでゴーイングコンサーンを可能にする重要なエッセンスです。目に見えるものとしては、「ブランド」、「企業名」、または「〇〇社長、〇〇部長等の個人名」となります。商談はこれら「信頼」を創り上げる地道な作業プロセスの確認の場となります。そう言う視点で見ると特に職場のリーダーは個々の商談シナリオもさることながら、もっと先を見た視点での商談ストーリーを描いて、個々の商談結果に一喜一憂しながらも、七顛八起を目指すそんな姿勢が問われます。

[3]商談の現場で役立つ知恵

商談の深みが出るのは、一重に現場の場数に拠るところが大きいものです。全てを一度に経験できませんが、役に立ちそうなものをいくつか紹介します。

1. 行動原理の違い

メーカーはチームワークで総力結集が基本です。一方商社は個人の信頼がベースです。メーカーから見ると「何故A商社のA部長は社内で情報を共有しないのか」と言う疑問があります。それは商社はA(部長)商店であり情報はこのA商店のものです。逆も然りでメーカーは商談で得た情報は瞬く間に社内で共有されて集合知となります。この行動原理の違いを知っておくだけで双方うまくいきます。(参照:一を聞いて十を知る組織をつくる)

2. 決め台詞のマスター

交渉は人がやることなので、分かってはいるけどそう言われると仕様がないかと言う部分があります。そろそろ落とし所を見つけて商談を終息させるには、「決め台詞」をマスターしておくことは重要です。3点事例を上げます(3はTPOですが、対立の局面を終息できます)。

- 「私を信じて下さい。私もあなたを信じます」 →アイコンタクトで信頼醸成をアピール

- 「我々は同じ船に乗っています、どこまでもお付き合いしますよ」 →逃げない一緒に頑張る

- 「考えられる事は全てお話ししました。どうすればいいか教えて下さい」→相手を立てる

※自身は海外経験が長く上記の決め台詞は、その際によく使って成功した実証ものです。

3. 商談慣れの効用

「習うより慣れろ」と言う言葉があります。商談においてはこの考えは重要です。例えば代理店会議を開いて1週間商談詰めと言うのは大変有意義な経験となります。本当に会議終盤にはぎこちなかった商談シナリオがスラスラ出てきたり、善後策の応用問題力が格段にアップしています。若手や新人のOJTにも有効な手段です。商談は意気込み、熱意がないといくらロジックがあっても成功しません。いわゆる「商談根性」をつけることができるのです。

商談は進化する

商談は通信インフラやDXインフラで今後も進化します。

- 昭和初期は喋る商談 : 電話が最大のツール。書くよりも喋る。電話で口頭で連絡する。

- 昭和後期は書く商談:テレックス、ファックスの登場で書いたもので連絡する。

- 平成はプレゼン商談:pptのようなプレゼンツールでビジュアル化。時には動画で光と音も。

- 令和は非対面商談 :コロナでウェブ会議が浸透、複数人が非対面で同時会議。

- 今後は多分AI商談 :AIで解答を探しながら同時に会議進行。持ち帰り検討がなくなる?

「商談」をすることになったら、

- 商談の目的を明確化

- 準備が90%商談を決める

- 信頼醸成のために商談を継続する

コメント